Scalaの配列(リスト)の各要素の出現個数をカウントする

Scalaの配列(リスト)の各要素の出現個数をカウントする方法について調べたのでまとめます。Pythonであればcollections.Counterやcountメソッドで実現できることを、Scalaでは関数型言語の思想に近い形で記述することができます。記事の後半ではおまけとして、配列内のカテゴリ変数の分かれ方を表す指標であるジニ係数(Gini Score)の算出方法についても書いています。

Scalaの配列(リスト)の各要素の出現個数をカウント

次のような長さ10の文字列配列があるとします。

val s = Seq("A", "A", "A", "B", "A", "C", "A", "A", "A", "B")

この配列中の各要素の出現回数は次のように求めることができます。なお、ここでの出力はMap型になります。

val cntMap = s.groupBy(identity).mapValues(_.size) cntMap: Map(A -> 7, C -> 1, B -> 2)

各要素の個数についてアクセスしたい場合は次のように書きます。要素“A”の個数は7個であることがわかります。

cntMap("A") res: 7

配列内のカテゴリ変数のばらつき度合い(分散)をジニ係数で求める

ジニ係数とは配列内の各要素がどの程度ばらついているかを求める指標であり、0から1の範囲をとります。すべての要素が”A”であればジニ係数は0になり、すべての要素が互いに異なる場合は1に近い値をとります。

ジニ係数の詳細については次の記事に記載しています。

http://hktech.hatenablog.com/entry/2018/10/05/004235

ジニ係数は次の式で求めることができます。

ここでは配列全体の要素数が必要となるので、次のように求めます。

val seqLen = s.size

算出式中の部分については、次のように求められます。

Math.pow(v.toDouble/seqLen, 2)

最終的なジニ係数の算出はfoldLeft関数を使って以下のように書くことができます。

val giniScore = 1.0 - cntMap.values.foldLeft(0.0)((sum, v) => sum + Math.pow(v.toDouble/seqLen, 2))

ニューラルネットワークに基づく時系列予測手法まとめ: LSTNet, RNN, LSTM, GRU

LSTNetの論文*1を読む機会があったので、関連手法であるニューラルネットワークをベースとした時系列予測の手法についてまとめました。本記事では、RNNをはじめとして、その派生であるLSTM、GRU、LSTNetについて紹介していきます。

RNN (Recurrent Neural Network)

RNN(Recurrent Neural Network) とは、ある層の出力を別の層の入力として利用するような再帰的構造を持ったニューラルネットワークです。

RNNの各時刻における中間出力は隠れ状態と呼ばれ、これは当該時刻tの時系列情報と前時刻t-1の隠れ状態

を組み合わせて活性化したものです。

tanh(ハイパボリックタンジェント)を使った活性化は下式のように表すことができます。

RNNのメリットは、独立した各時点での情報だけでなく前後の時系列情報を活用することができることです。一方で、RNNにはデメリットもあります。

RNNのデメリットは、直前の中間出力のみを使うため長期の時系列情報をうまく学習することができない点にあります。

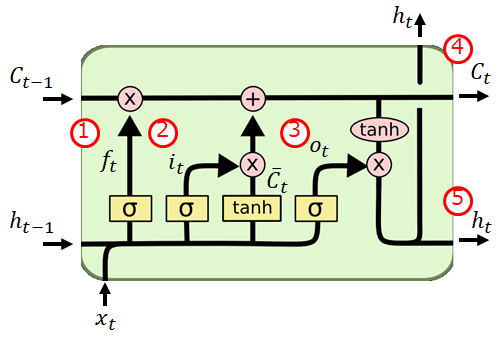

LSTM (Long Short-Term Memory)

LSTMとは、RNNのデメリットであった長期の時系列情報を考慮することで長期的な依存関係の学習を可能にしたRNNの派生モデルです。

LSTMのメリットは長期間記憶を保持することで長期的な依存関係を考慮して回帰を実現できる点にあります。

LSTMの中間出力はRNNでも中間情報として出力されていた隠れ状態とLSTM特有のセル状態の2種類があります。

また、LSTMの特徴として忘却ゲート、入力ゲート、出力ゲートの3種類のゲートを持つという点があります。ゲートとは、情報をどの程度つぎの時刻に伝達するかを制御するコンポーネントであり、0から1の値をとります。

① 忘却ゲート

② 入力ゲート

③ 出力ゲート

④ セル状態出力

⑤ 隠れ状態出力

GRU (Gated Recurrent Unit)

GRUとは、LSTMの忘却ゲートと入力ゲートを単一の更新ゲートにマージし隠れ状態のみを伝達していくニューラルネットワークのモデルです。

GRUのメリットは、LSTMと比べて学習パラメータが少ないためより短い時間で学習することができるという点にあります。

① リセットゲート

② 更新ゲート

③ 活性化層

④ 隠れ層出力

LSTNet

LSTNetは、ニューラルネットワークベースの多変量時系列予測モデルです。

LSTNetは大きく以下の3つのコンポーネントで構成されています。

① 特徴抽出を行うConvolution層

② 過去の短期・長期の時系列情報を伝達しながら伝達するRecurrent層

③ Recurrent層出力を結合しARモデルの出力と統合する層

Convolution層

Convolution層では入力された多次元時系列データに対し、畳み込みフィルタを複数適用させることで短期間の特徴および変数間の関係について抽出するように学習します。

Convolution層の出力は各フィルタを

とすると下式で表すことができます。

Recurrent層

Recurrent層は一般的なRecurrent Layer(GRU)と他Layerの2-Layer構造になっています。Layerの組み合わせは以下の通りです。

① Recurrent Layer(GRU) + Recurrent-Skip Layer

② Recurrent Layer(GRU) + Temporal Attention Layer

Recurrent-LayerはGRUモデルとなっており、 Convolution層の出力を入力としています。活性化関数は一般的なGRUモデルとは異なり、tanhではなくRELUを採用しています。

Recurrent-Layerの出力は以下の式で表すことができます。

Recurrent-Skip LayerはRecurrent-Layerと同様に、 Convolution層の出力を入力としたGRUモデルが採用されています。 あらかじめ周期がわかっているデータについては、p個周期ごとの隠れ状態のみを使った予測を行うことができます。pを明示的に定め、p個分スキップすることで重要な情報を失うことなく伝達することができます。電力消費のデータであれば、24時間周期になるようにpを設定するといった使い方をします。

Recurrent Skip-Layerの出力は以下の式で表すことができます。

Recurrent Layer(GRU) + Recurrent-Skip Layerの全結合後の出力は次のように表すことができます。

これは時刻tのRecurrent-Layerの出力と、p-1時刻前までのRecurrent Skip-Layerの出力の和を表しています。

Temporal Attention LayerではRecurrent Skip-Layerとは異なりpを明示的に決めることはせず、Attention Layerを用いて過去系列の隠れ表現の注目度を算出し、予測に使用する過去系列の重みを決定して予測を行います。データに既知の周期性がない場合や、周期が動的変化する場合に有効です。

Recurrent Layerで出力した隠れ表現系列を とすると、Attentionベクトル

は各時点の隠れ表現とt-1時刻の隠れ表現との間の類似度を求めたものであり以下のように表すことができます。

重み付きの隠れ表現ベクトルをとすると、Recurrent Layer(GRU) + Temporal Attention Layerの出力は以下のように表現することができます。

全結合+ARモデル層

LSTNetの最終出力は (Recurrent Layerの全結合) と

(ARモデルの出力)の和となります。ARモデルの出力結果と合わせることで、スケール変化の大きいデータに対してよりロバストな予測を実現することができるとされており、これは論文内の評価セクションにて説明されています。

まとめ

ニューラルネットワークベースの時系列予測手法であるRNN, LSTM, GRU、LSTNetの4手法についてご紹介しました。特に次元が大きい多次元時系列データに対しては一般的な回帰モデルよりも高い精度が期待できるため、このあたりの手法はおさえておきたいですね。

*1:Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural Network, https://arxiv.org/pdf/1703.07015.pdf

データサイエンティストが競技プログラミングをやるべき理由

前回の記事からだいぶ時間があいてしまいましたが、平成最後ということでひとつ書かせてください。

はじめに

先日登壇した勉強会で「データサイエンティストはエンジニアリングスキルを高めるべき」という趣旨の主張を展開した上で、「エンジニアリングスキルを高めるために競技プログラミングをやっている」と言ったところ、参加者から以下の質問を頂きました。

「競技プログラミングと実務のエンジニアリングはどのように関係があるのですか?」

本記事では上記の疑問に対する自分なりの考えをまとめていこうと思います。

アルゴリズム重視や可読性の低いコードばかりで実務に役立たないと思われがちな競技プログラミングですが、実はいろんな側面で業務に役立つことを学ぶことができます。

今回の記事はエンジニア全般を対象とした話をするので、データサイエンティストでない方にも読んでいただきたい内容になっています。

以下に当てはまる読者には特に刺さるかもしれません

- 周りと比べて仕事が遅い気がする人

- なんとなく勢いで進めた結果、手戻りしがちな人

- 問題・仕様の理解に時間がかかる人

目次

競技プログラミングとは

競技プログラミングとは、プログラミングを使って速く・正確に・多くの問題を解き、その結果を競う競技です。現在、世界中でオンラインコンテストが実施されています。

有名なところだと Topcoder, Codeforces, Google Code Jam などがあります。

とりわけ日本で競技プログラミングの話がされる場合は、Atcoderというオンラインコンテストサイトが連想されることが多いです。Atcoderは日本語で問題が出題されることが特徴で、毎週末開催されるコンテストには約5000人がエントリーしているほど有名になってきました (2019/04時点)。

Atcoder Beginner Contest 124 より

ほとんどの競技プログラミングサイトではオンラインジャッジという仕組みが採用されています。これは出題された問題に対するソースコードを提出すると、問いの条件を満たすようなテストケースを自動でチェックしてくれるというものです。提出コードがすべてのテストケースを満たしていて、実行時間も制限時間内だったとき初めてその問題をクリアしたことになります。

オンラインコンテストでは100~120分という制限時間の中で、複数の問題を世界中の人と同時に解き、その結果を競います。

競技プログラミングで身につくスキル

競技プログラミングで身につくスキルは、開発の各フェーズで必要とされるスキルにかなり近いです。まずは開発業務にどのようなフェーズがあるのか確認していきます。

開発を行う時のフェーズはおおよそ以下のようになります。

これをベースに、競プロでどのようなスキルが身につくのかをみていきましょう。

仕様の理解

問題や仕様の理解はコンテストにおいては最も重要なポイントです。問題の理解を誤ったまま先に進んでしまうと、すべて最初からやり直しとなってしまいます。これでは素早くたくさんの問題を解くことができません。仕事で炎上するときもだいたい認識の齟齬が原因ですよね。

問題読解能力は国語力でもあり、業務を行う上でもとても大切なスキルです。競技プログラミングを始めると、問題文から瞬時にイメージを正確にとらえるスキルを身につけることができます。

例えば次のような問題があります。

Atcoder Beginner Contest 125 より

上級者であれば瞬時に理解して実装に落とし込めるようですが、私は凡人なのでまず紙でイメージを書き出します。

この問題では隣り合ってる数字のペアの正負を何回でも操作して入れ替えられるよということなので、それを書き出すとこんな感じになります。

全ての数字を正にすることができました。入出力例と合っているのでこの解釈で間違いなさそうです。

もうひとつ例を書くと

今度は全ての数字を正にすることはできず、1つだけ負の数字が残っています。

このように問題を理解し、イメージをアウトプットすることが大切です。チーム開発などでは認識齟齬が致命傷になることが多いですが、実際の業務でも仕様を理解してイメージをチームメンバーと共有することが大事だと思います。競技プログラミングを始めてから、このような作業が速く・正確に行えるようになった気がします。

実装設計

問題の理解ができたら、次は実装方針の設計を行います。特にデータサイエンティストの人はこの設計をせずにコードを書き出してしまう場合が多い*1ですが、開発では設計を必ず行いましょう。もっとも競技プログラミングで上位を目指すのであれば設計をしている暇なんてありませんが…慣れるまでは急がば回れで堅実にやっていきましょう。

「仕様の理解」パートで、この問題設定では以下のパターンがあることがなんとなくわかりました。

- すべての数字を正にできるパターン

- 1つだけ負の数字が残ってしまうパターン

ここで、いくつか入力例を書き出してみます。

-10 5 -4 → 10 5 4 → 19 10 -4 -8 -11 3 → 10 4 8 11 -3 → 30 10 -5 2 8 → 10 5 -2 8 → 21 9 -4 3 -1 5 → 9 4 3 1 5 → 22

ここまで書くと、以下のことがわかります。

- 負の数字が奇数個のとき ⇒ 1つだけ負の数字が残ってしまう

- 負の数字が偶数個のとき ⇒ すべての数字を正にできる

つまり、以下のような設計方針を立てることができます。

- 負の数字をカウントする

- 負の数字カウントが偶数なら、入力数列の絶対値の和をとる

- 負の数字カウントが奇数なら、入力数列の絶対値の和から最小数の絶対値 * 2 を引く(既に足した分も引くため)

また、コンテストでは実行時間制限が設けられているため、おおまかな計算量を試算しておく必要があります。頑張ってコードを書いて回した結果、計算時間オーバーではもったいないです。

今回の方針は、入力列(長さN)に対して1回のループを回すためO(n)で解けそうだということがわかります。

テスト設計

前段でテストパターンを洗い出したものの、これで全パターンを満たせているでしょうか?

競技プログラミングでは全てのテストケースを通過しなければ、正解とはなりません。さらに、Atcoderではミスをおかす度にペナルティが付与されてしまうため、テストケースに漏れがないかよく確認したいところです。

実装する前にテスト設計を行う理由としては、テストパターンに漏れがあった場合に実装方針に影響が出てしまうからです。手戻りは未然に防ぎたいですよね。

先の例で、入力パターンをいくつか用意して設計を行い、これを実際のテストパターンとして使う開発手法はテスト駆動開発と呼ばれていたりします。テスト設計と実装設計を同時にやってしまうようなものなのですが、テストパターンが完璧に押さえられている場合は、これを満たすようにロジックを実装するだけなのでとても楽で確実です。

前章で列挙した入力パターンを確認すると、どうやら0が入るパターンを考慮できていなかったようです。このパターンでは、負の数字カウントが奇数なのにもかかわらず全ての数字を正にすることができています。

テストケース漏れ??と思いましたが、そもそも0が入る場合は最後に引くものがないため問題なさそうです。

負の数字カウントが奇数なら、入力数列の絶対値の和から最小数の絶対値 * 2 を引く(既に足した分も引くため)

符号が変わるポイントは忘れがちなので、与えられる数字の範囲に注意してテストケースを設計したいです。念のため新たな入力例もテストパターンに加えて準備万端です。あとは、これらのテストケースが全て通るようなコードを書くだけです。

実装・テスト

多くのオンラインコンテストでは、好きなプログラミング言語を選んで実装することができます。高速で実行ができるという点で、C++を使っている方が多いですが、実務で使っている好きな言語で書けば良いと思います。

実装方針はすでに立っているので、実装をしていきましょう。

以下が私がPythonで書いたコードです。

# read input n = int(input()) x_list = [int(i) for i in input().split()] minus_count = 0 abs_list = [] for x in x_list: if x < 0: # x is minus minus_count += 1 abs_list.append(abs(x)) # take abs if minus_count % 2 == 0: # minus_count is even print(sum(abs_list)) else: # minus_count is odd print(sum(abs_list) - 2 * min(abs_list))

競技プログラミングはプログラムを書くことがメインだと思われがちですが、実は実装に入るまでにほとんどのことは終わっています。上記のコードはプログラミング初心者でもぐぐったら書けるレベルですし、初心者向けの問題であれば実装の高度なテクニックは求められません。

他にも、Atcoderではいろいろな人のコードをみることができます。例えば以下の例は、同じ方針を短いコードでまとめあげています。

n=int(input());a=list(map(int,input().split()));c=0 for i in range(n): if a[i]<1:c+=1 a[i]=abs(a[i]) a.sort() print(sum(a) if c%2==0 else sum(a)-2*a[0])

最後に、用意した全てのテストパターンを通過することを確認しコードを提出します!

まとめ

競技プログラミングで得たスキルと実務の開発がどのように関係しているかということについて紹介しました。

仕様理解、設計、実装、テストという流れは一般的な開発フローと似ていますし、アルゴリズムや実装テクニックといった部分以外にも実務に役立つことをたくさん学ぶことができます。実装に入るまでにほとんどのことが終わっていると書きましたが、実務でもこのように仕様理解と設計をしっかりと行うことが早く仕事をこなす近道だと思います。急がば回れです。

今回はアルゴリズム以外の部分に着目しましたが、今後はアルゴリズムや計算量を意識した実装に関する記事を書ければいいなと思います。

*1:Jupyter notebook の副作用でしょうか…

Scalaで配列/リストを操作するSeqコレクションについてまとめた

Scalaで配列またはリストを使う際はSeqがおすすめです。本記事では、他のプログラミング言語における配列やリストとは少し異なる挙動を示すSeqコレクションの文法および操作についてまとめました。

Seqの宣言

ScalaのSeqは以下のように作ることができます。

scala> Seq("One", "Two", "Three") res0: Seq[String] = List(One, Two, Three)

変数seqにリストを持たせる場合は以下のように宣言することができます

scala> val seq: Seq[String] = Seq("One", "Two", "Three") seq: Seq[String] = List(One, Two, Three)

Seqの要素についてString型をあらかじめ宣言する必要がある点が、Pythonなどのスクリプト言語との大きな違いです。

Seqの要素にアクセスする

ScalaでSeqの要素にアクセスする方法について紹介します。

次のように添字1を指定して要素を取り出すことができます。

scala> seq(1) res1: String = Two

Scalaの添字は他の多くのプログラミング言語と同じく0で始まるため、2番目の要素が抽出されていることがわかります。

また、Seqの先頭要素や末尾要素へのアクセスはheadやlastを使って次のように行うことができます。

scala> seq.head res2: String = One scala> seq.last res3: String = Three

Seqのinitやtailを使うと、次のように末尾以外・先頭以外の要素を取り出すことができます。

scala> seq.init res4: Seq[String] = List(Two, Three) scala> seq.tail res5: Seq[String] = List(One, Two)

Seqの要素を追加または削除する

ScalaでSeqに要素を追加または削除する方法について紹介します。

先頭に要素を追加するには+: 、末尾に追加するには :+ と記述します。

scala> "Zero" +: seq res6: Seq[String] = List(Zero, One, Two, Three) scala> seq +: "Four" res7: Seq[String] = List(One, Two, Three, Four)

このとき、元のseqは変化していないことに気づかれた方もいると思います。Scalaのコレクションは基本的に非破壊的であるため、新しいオブジェクトが返されるということを覚えておきましょう。

複数のSeqを連結する

Scalaで複数のSeqを結合する方法は次の通りです。

scala> val seqToAdd = Seq("Hello", "World") seqToAdd: Seq[String] = List(Hello, World) scala> seq ++ seqToAdd res8: Seq[String] = List(One, Two, Three, Hello, World)

Seq同士が連結されていることが確認できます。

Scalaでパッケージをインポートする

Scalaでパッケージおよびライブラリをインポート(import) する方法についてご紹介します。

Scalaに入門したばかりの私が、次の入門書を参考にしながらまとめました。

- 作者: 瀬良和弘,水島宏太,河内崇,麻植泰輔,青山直紀

- 出版社/メーカー: 技術評論社

- 発売日: 2018/10/27

- メディア: 単行本(ソフトカバー)

- この商品を含むブログを見る

パッケージのインポート

Scalaでは、Javaと同様にクラス、オブジェクト、トレイトなどは必ず何らかのパッケージに所属します。パッケージのインポートは他のプログラミング言語と同じく、プログラムの冒頭で行われます。

ドメイン名を逆順にしたものをパッケージ名とするのが一般的な慣習です。

例えば、SparkのWindow関数を使うためのクラスをインポートする方法は以下の通りです。

import org.apache.spark.sql.expressions.Window

この例では、Windowという名前で org.apache.spark.sql.expressions.Window を参照することができるようになります。

ここで、Windowという同じ名前のクラスがインポートされていて衝突してしまった場合にはどのようにすればいいでしょうか?

Scalaではインポート時の名前衝突を以下のように防ぐことができます。

import org.apache.spark.sql.expressions.{Window => SparkWindow}

また、特定のクラスだけでなく、あるパッケージ配下に所属するすべてのクラスやオブジェクトをインポートしたいときには以下のようなインポート文を書くことができます。

import org.apache.spark.sql.expressions._

このようなインポートはワイルドカードインポートなどと呼ばれます。

【Scala入門】 ScalaでFizzBuzz問題を解く

Apache Sparkの学習の一環としてScalaに触れてみることにしました。

本記事では、Scalaの基本的な構文を確認した後にFizzBuzz問題を解いていきます。

SparkとScalaの関係性について詳しく知りたい方はこちら

hktech.hatenablog.com

FizzBuzz問題とは

FizzBuzz問題とは1から100までの数字について、3で割り切れる場合に”Fizz”、5で割り切れる場合に”Buzz”、両者で割り切れる場合に”FizzBuzz”、それ以外の場合はその数字を出力させるプログラミング問題です。

調べてみたらもともとは英語圏で遊ばれている言葉遊びらしいです。

プレイヤーは円状に座る。最初のプレイヤーは「1」と数字を発言する。次のプレイヤーは直前のプレイヤーの次の数字を発言していく。ただし、3で割り切れる場合は「Fizz」(Bizz Buzzの場合は「Bizz」)、5で割り切れる場合は「Buzz」、両者で割り切れる場合(すなわち15で割り切れる場合)は「Fizz Buzz」(Bizz Buzzの場合は「Bizz Buzz」)を数の代わりに発言しなければならない。発言を間違えた者や、ためらった者は脱落となる。

いや、ただの宴会ゲーム。難しそう。

Scalaのプログラミング構文

いきなりScalaの実装に入る前に、基本的なプログラミング構文を確認しておきます。

FizzBuzz問題で必要となるのは大きく3つです。

- 1から100までの数字のリスト(配列)

- リストをまわすためのfor文

- 条件分岐するためのif-else文

リスト

まずはリストの構文について確認していきます。

1から3までのリストを作ります。

$ List(1, 2, 3) res: List[Int] = List(3, 1, 4)

直感的ですね。てかScalaって型推論あるのか、、、確かに型宣言はしてないですよね。

次に1から100のリストを作ります。さすがに1から100まですべて書き出すわけにはいかないですよね。

そこで、Rangeというものを使います。これはPythonと同じですね。

$ Range(1, 101) res: scala.collection.immutable.Range = Range 1 until 101

できてそうですね。これをリスト型にします。

$ Range(1, 101).toList res1: List[Int] = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

こんな書き方もできます。

$ (1 to 100).toList res1: List[Int] = List(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

ScalaでFizzBuzz問題を解く

FizzBuzz問題に必要なScalaプログラミング構文を完全に理解したところで、早速実装をしてみました。

for (s <- (1 to 100)) if (s % 15 == 0) println("FizzBuzz") else if (s % 3 == 0) println("Fizz") else if (s % 5 == 0) println("Buzz") else println(s)

無事にFizzBuzz問題が解けました!

コーディング面接でFizzBuzzを書く機会があれば間違いなくScalaで書くでしょう。

もっといい実装方法があるか

こちらの記事では、関数をつくって次のように実装しています。

def fizzBuzz(i: Int): String = { val fizz = i % 3 == 0 val buzz = i % 5 == 0 if (fizz && buzz) "FizzBuzz" else if (fizz) "Fizz" else if (buzz) "Buzz" else i.toString() } for (i <- 1 to 99) println(fizzBuzz(i))

さらにScalaっぽく書くパターンとして、次のように処理をチェーンするような書き方があります。

def fizzBuzz(i: Int) = { 1 to i } map { case i if i % 15 == 0 => "FizzBuzz" case i if i % 3 == 0 => "Fizz" case i if i % 5 == 0 => "Buzz" case _ => i } foreach { s => println(s) } fizzBuzz(100)

まずリストを作った上で、その要素をmapで加工し、最後に出力の処理を行います。

最後はmatch文を用いた実装です。こちらが最もシンプルでわかりやすいですね。

def fizzBuzz(i: Int) = i match { case i if i % 15 == 0 => "FizzBuzz" case i if i % 3 == 0 => "Fizz" case i if i % 5 == 0 => "Buzz" case _ => i.toString() }

Apache Spark: PythonとScalaのどっちを使うべきか比較する

データサイエンスプロジェクトで Spark を使う場合、必ず議論に上がるのがPythonとScalaのどちらのプログラミング言語を採用すべきかということです。

Sparkは元来Scalaで書かれているため、Scalaで処理コードを書いていくのが直感的にも自然なことです。しかし、データサイエンティストの多くはPythonに親しみがあるため、Sparkから取得したデータに対してPythonで書いた機械学習モデルや処理コードをそのまま適用したいということがあります。

そこで、近年台頭してきたのがPySparkです。PySparkとは、PythonでApache Sparkを実行するためのAPIです。PySparkの発展により、PythonによるSparkの扱いやすさは劇的に改善してきており、ScalaとPythonのどちらを使うべきかという論争は大きな盛り上がりをみせています。

本記事では、PythonとScalaのどちらでSparkを扱うべきかということについて、それぞれのメリットとデメリットを紹介しながら比較していきます。

Apache Spark とは

どのプログラミング言語を扱うべきかという比較に入る前に、Apache Sparkの概要について確認していきましょう。

Apache Sparkとは大量のデータに対して高速に分散処理を行うOSSフレームワークです。APIとしてはPython, Java, Scala, R などのプログラミング言語が用意されています。大規模データを扱う分散アプリケーションを開発する際にはSparkの利用が必ず検討されるといってもよいでしょう。

類似の分散処理フレームワークとしてHadoopがありますが、HadoopはJavaで書かれているのに対して、SparkはScalaで書かれています。また、HadoopとSparkの大きな違いとして、HadoopではMapReduceにおける入出力のたびにストレージにアクセスする必要があったのに対して、Sparkではデータをメモリに保存することで高速化を図っています。これはインメモリ処理と呼ばれ、機械学習などのように入出力処理が頻繁に発生するようなアプリケーションでは実行性能が100倍程度改善することもあります。

Apache SparkではSpark MLという機械学習ライブラリが備わっているのも特徴です。これによって、ユーザは複雑な分散処理を考えることなく、高速で動作する機械学習手法を実装することが可能です。

SparkML以外にも、Spark上で使える機械学習パッケージがいくつかあるので詳しく知りたい方は別記事を参照してみてください。

hktech.hatenablog.com

Python vs Scala

Sparkを扱う際に、PythonとScalaのどちらを選択すればよいのでしょうか。それぞれのメリットとデメリットを比較していきます。

実行速度

まずは、PythonとScalaを実行速度の観点で比較します。

平均的に、ScalaはPythonより約10倍の速さで実行することが可能です。Scalaは実行時にJava Virtual Machine (JVM) を使用するのに対して、Pythonは動的型変換を伴うインタプリタ言語であるため、その実行速度の差は歴然です。さらにSparkのライブラリはすべてScalaで書かれているため、Pythonでこれらを使用しようとすれば、Scalaそのものでライブラリを扱うよりは実行速度が遅くなることは明らかです。

したがって、実行速度の観点ではScalaが圧倒的に優位です。

扱いやすさ

次にPythonとScalaを扱いやすさの観点で比較していきます。

まずは、実装のしやすさという点では、Pythonに圧倒的な軍配が上がります。ご存知の通り、Pythonは学習コストが低いプログラミング言語のひとつとして知られており、データを扱う多くのエンジニアやデータサイエンティストはPythonに慣れているということがあります。一方で、ScalaをマスターするためにはJavaの基本的な理解が必要であるため、情報系出身者ではない多くのデータサイエンティストがここで脱落します。さらに厄介なことに、Javaに習熟しているものでもScalaの特殊な構文に慣れるには時間がかかるといわれています。このようなことから、チーム全体の実装スピードや運用コストという点でもPythonのほうが優れているといえるでしょう。

Scalaの実装が簡単ではないということを説明しましたが、Scalaを扱えることができればSparkのフレームワークをより簡単に活用することができます。SparkのライブラリはScalaのAPIコレクションを活用しているため、これを理解しておけば内部的な動作を把握することができるほか、用途に応じた修正をすることが可能です。また、動的型変換を行うPythonと比較すると、Scalaは静的に型が定義されるため、コンパイル時にエラーを発見することができるという点で安全性が高いです。

結論

実行速度では、ScalaのほうがPythonより早く、扱いやすさという点では、Pythonのほうがやや優勢であるということがわかりました。

結局、PythonとScalaのどちらを使えばよいのでしょうか?

例えば、大規模データを処理してレポーティングをしたいという場合にはPythonが有効です。商用システムでない場合、実行速度は大きな問題ではないため、すばやく実装でき、可視化ライブラリなどが充実しているPythonを選ぶのがおすすめです。特に、機械学習系の案件であれば、データサイエンティストの多くはPythonに慣れているはずなので、こちらを使うのが無難でしょう。

商用のシステムでSparkを活用したい場合、PythonとScalaのどちらを選ぶかは会社の形態やリソース状況によって変わると思います。

事業会社で、大規模データを扱うシステムまたはサービスを長期的に開発する場合はScalaがよいでしょう。学習コストがかかってしまうものの、Sparkを本質的に理解するためにはScalaの理解は欠かせないほか、パフォーマンス観点や最新のSparkライブラリにアクセスしやすさからもScalaを選択することが賢明です。

一方で、コンサルや短納期での実装が求められるような会社においてはPythonを選択するのがよいでしょう。特に、受注をするような場合は保守がしやすく、実装できる人材が多いプログラミング言語を選択することが一般的であり、Sparkにおいてもこれは当てまります。